大津絵…江戸時代に、大津の宿場(現・滋賀県大津市)で限定販売されていた、「お土産品」としての簡素な絵である。

おもに東海道を通行した記念として、たとえばお伊勢参りに行った際のお土産として、庶民に買い求められた。当時は蕎麦一杯分の値段だったというから、わりと手頃なお土産品だったのだろう。

「先日、ちょっと旅行に行ってきまして…」という、現代人と全く同じノリで、帰った後にお土産として回りの人たちに「大津絵」を配ったわけである。現代でいう絵葉書みたいなものであろうか。

しかし、こんな手頃な土産品だったからこそ、逆に現代では価値が上がっているそうだ。お土産品には芸術的な価値はないから、たとえば浮世絵なぞと違い、庶民はすぐに捨ててしまう。ゆえに、残存しているものが少ないのだ。大量生産されていた安物が、時代を経て逆に稀少価値と化す。これはなかなか面白い話である。

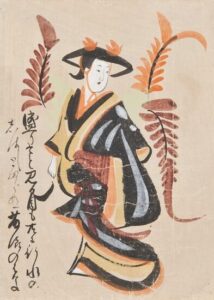

絵の隅に”人生の教訓”めいた、謎の短文が必ず書き添えられているのも、大津絵の面白い特徴。

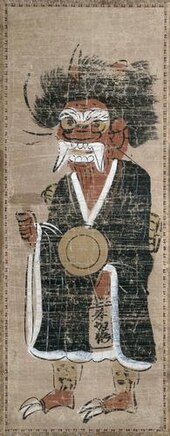

絵の隅に”人生の教訓”めいた、謎の短文が必ず書き添えられているのも、大津絵の面白い特徴。こういう絵だから、”一筆書き”のような、書くのにさほど時間がかからない簡単な絵が多いのが大津絵の特徴である。また、絵の題材も「傘さす女」「鬼の寒念仏」「藤娘」など、定番といわれるものが決まっていて、その中から選んで職人がさっと描く。なんでも宿場町の上がり框のような所に座った職人が、旅人から銭を受けとってその場で瞬時に描き、「はいよ」と旅人に渡す、そんな感じだったそうだ。(おそらく題材も、客が頼めば融通を利かせてくれたにちがいない笑)

簡素な絵でも、やはり大津絵にはどこか味があって、その魅力にとりつかれた蒐集家が現代では増える一方、という話である。